MADAME SAINTE ANNE EN FRANCE

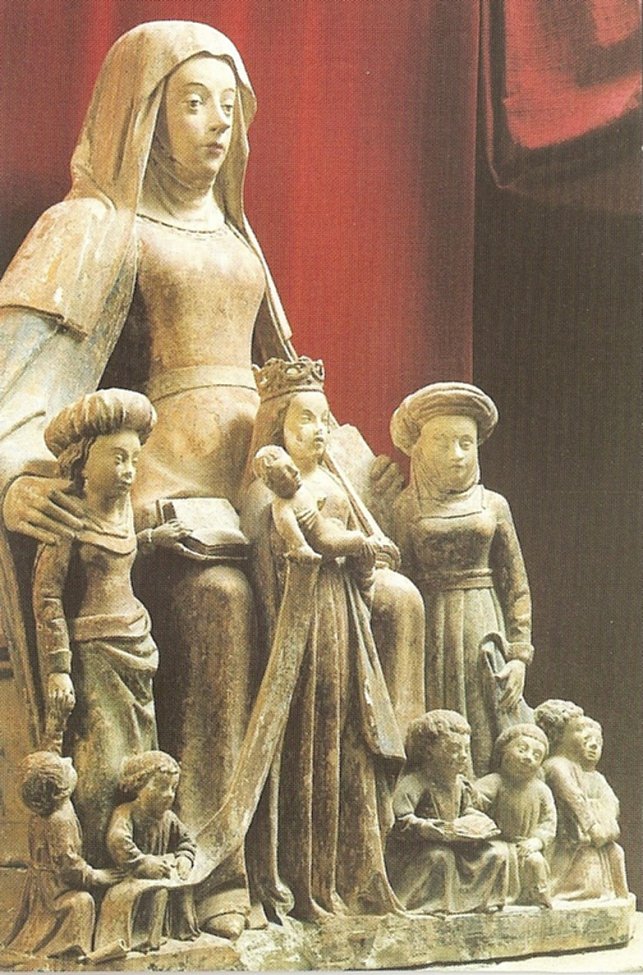

La France a-t-elle accueilli et reproduit l’étrange groupe venu du nord ? Les destructions dues aux Guerres de Religion et à la Révolution ont certainement fait disparaître un grand nombre de ces représentations qui subsistent surtout dans l’art populaire, particulièrement en Bretagne. Peut-être aussi préféra-t-on perpétuer l’image, créée à Chartres, d’Anne et de la Vierge, reprise, un siècle plus tard, à Ecouis. Ce chef d’œuvre de la statuaire française du premier tiers du XIVe siècle fut commandé par Enguerrand de Marigny pour la collégiale1. Le visage d’Anne, d’une beauté presque classique, est tourné vers Marie enfant qui repose sur le drapé ample et lourd du manteau maternel. Elle en saisit un pan et tient un livre dans la main droite, peut-être symbole du Logos, du Verbe incarné. La France a-t-elle accueilli et reproduit l’étrange groupe venu du nord ? Les destructions dues aux Guerres de Religion et à la Révolution ont certainement fait disparaître un grand nombre de ces représentations qui subsistent surtout dans l’art populaire, particulièrement en Bretagne. Peut-être aussi préféra-t-on perpétuer l’image, créée à Chartres, d’Anne et de la Vierge, reprise, un siècle plus tard, à Ecouis. Ce chef d’œuvre de la statuaire française du premier tiers du XIVe siècle fut commandé par Enguerrand de Marigny pour la collégiale1. Le visage d’Anne, d’une beauté presque classique, est tourné vers Marie enfant qui repose sur le drapé ample et lourd du manteau maternel. Elle en saisit un pan et tient un livre dans la main droite, peut-être symbole du Logos, du Verbe incarné.

Vitrail et Peinture

C’est dans l’ancienne cathédrale d’Apt qu’apparaît Anne trinitaire. Comme à Chartres, les Croisés y avaient rapporté des reliques, enveloppées dans un étendard baptisé « le voile de sainte Anne ». Aujourd’hui dispersées, elles étaient vénérées dans une chapelle qui fut ornée, en 1501, d’un vitrail commandé au maître verrier avignonnais Clément de Lamotte2. Il représente l’ Arbor Annae, issu de Jessé dont les descendants contemplent la sainte portant la Vierge et l’Enfant sur le bras droit, directement inspiré par un dessin ou une gravure venus des Pays-Bas. Quelques années plus tard, Simon Vostre, dans ses Heures à l’usage d’Angers, a représenté Marie et Jésus dans le sein d’Anne, en les entourant, comme à Apt des flammes de l’Immaculée Conception et des symboles des Litanies3. Sur le vitrail figure le donateur et son fils accompagnés d’un pape que l’on peut identifier avec Sixte IV, zélé défenseur du futur dogme. Arbor Annae, issu de Jessé dont les descendants contemplent la sainte portant la Vierge et l’Enfant sur le bras droit, directement inspiré par un dessin ou une gravure venus des Pays-Bas. Quelques années plus tard, Simon Vostre, dans ses Heures à l’usage d’Angers, a représenté Marie et Jésus dans le sein d’Anne, en les entourant, comme à Apt des flammes de l’Immaculée Conception et des symboles des Litanies3. Sur le vitrail figure le donateur et son fils accompagnés d’un pape que l’on peut identifier avec Sixte IV, zélé défenseur du futur dogme.

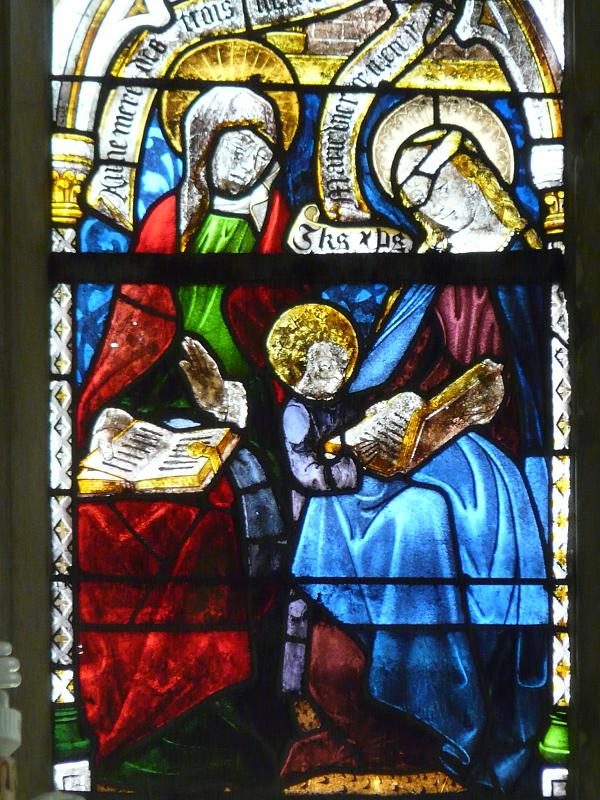

Un demi siècle auparavant, le vitrail exprimait une dévotion plus répandue en France que dans les autres pays d’Europe, envers les demi sœurs de la Vierge, « les trois Marie ».

Elles sont glorifiées, ainsi que leur descendance, dans la cathédrale d’Evreux, peu après le milieu du XVe siècle, La verrière portant leur nom célèbre à la fois la fin du Grand Schisme (1429), la libération de la Normandie (1450) et la donation au Chapitre des reliques de Marie-Cléophas et de Marie-Salomé (1449). Sainte Anne est absente mais, aux côtés de ses trois filles et de leur sept enfants, figure une autre Marie, Madeleine, la pénitente de la Sainte Baume4.

Dans la partie inférieure d’une autre verrière du chœur, vers 1470, figurent encore Marie-Cléophas, Marie-Salomé et leurs fils, encadrant la Rencontre à la Porte Dorée et la Nativité de la Vierge5.

Toujours en Normandie, les trois Marie sont représentées sur des vitraux à Louviers et à Serquigny6 et, surtout, sur la somptueuse verrière provenant de la chapelle Sainte-Anne de l’ancienne église Saint-Vincent à Rouen et aujourd’hui remontés dans l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, place du Vieux Marché7.

La composition reprend celle de l’Arbor Annae. A sa base, Anne présente un livre ouvert dans lequel Marie apprend à lire. Elle s’appuie contre un tronc d’arbre dont les branches latérales portent Marie Cléophas et Marie-Salomé dont la descendance occupe les trois lancettes. Au sommet trône la Vierge tenant Jésus que surmonte le Christ portant sa croix8. Des trois époux d’Anne, seul Joachim est représenté dans la Rencontre à la Porte Dorée du registre inférieur.

Un peu partout en France, des verrières célèbrent la Sainte Parenté. A Bordeaux, dans l’église Saint-Michel, à Cour-sur-Loire, à La Ferté-Milon et à La Chapelle-Saint-Luc, dans l’Aube9.

Les tableaux d’autel sont rares. D’importation ou d’inspiration nordique, ils ne présentent aucune originalité, telle la Sainte Anne trinitaire de Saint-Jean de Joigny (volée en 1974), ou celle que conserve le musée Crozatier du Puy (libellée Ecole du Mittelrhein, 1497)10.

Dans le sud-est, ce sont les modèles du style gothique international qui inspirent les artistes. Au milieu du XVe siècle, le peintre niçois Jacques Durandi peint pour la cathédrale de Fréjus un retable consacré à sainte Marguerite, où sainte Anne trinitaire figure, très à l’étroit, sur un panneau latéral. La disposition de ce retable est reprise, en 1500, dans la cathédrale de Monaco, les encadrements de style Renaissance se substituant aux motifs flamboyants et saint Nicolas à sainte Marguerite. Louis Bréa y a représenté sainte Anne selon la formule italienne, portant un enfant sur chaque bras11.

Anne et sa descendance est, en revanche, fréquemment représentée par les enlumineurs, dès 1423 par le Maître des Heures de Bedford12.

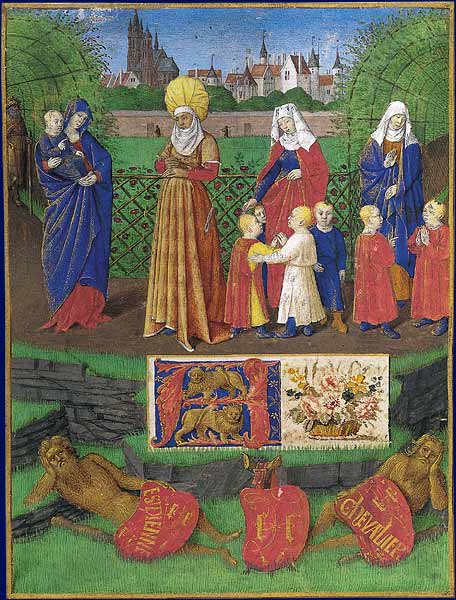

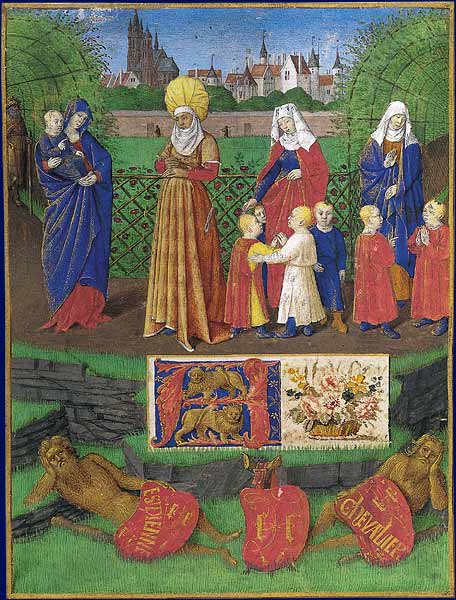

L’apport le plus original de l’art français à ce thème est la miniature peinte par Jean Fouquet pour les Heures d’Etienne Chevalier. L’apport le plus original de l’art français à ce thème est la miniature peinte par Jean Fouquet pour les Heures d’Etienne Chevalier.

Dans un jardin ordonné comme une scène de théâtre, deux tonnelles obliques évoquent les coulisses d’où sortent les acteurs. Au premier rang, sainte Anne, majestueuse, est suivie des deux Marie, entourées de leurs enfants qui jouent et conversent sous l’œil attentif de leurs mères. A l’écart, drapée dans un ample manteau bleu qui lui donne un caractère intemporel, la Vierge porte Jésus qui bénit sa parenté, tandis qu’à l’arrière plan se profile en grisaille l’ombre de Joseph, rehaussée d’or. Mais là n’était pas l’essentiel aux yeux des contemporains pour qui « sainte Anne habitait avec ses filles dans un jardin aux palissades de roses, d’où l’on découvrait les clochers de Tours »13.

Statuaire

C’est, indiscutablement, la sculpture qui a servi de support à la diffusion du thème, objet d’une intense dévotion populaire, surtout en Bretagne, en Normandie et dans le centre de la France14.

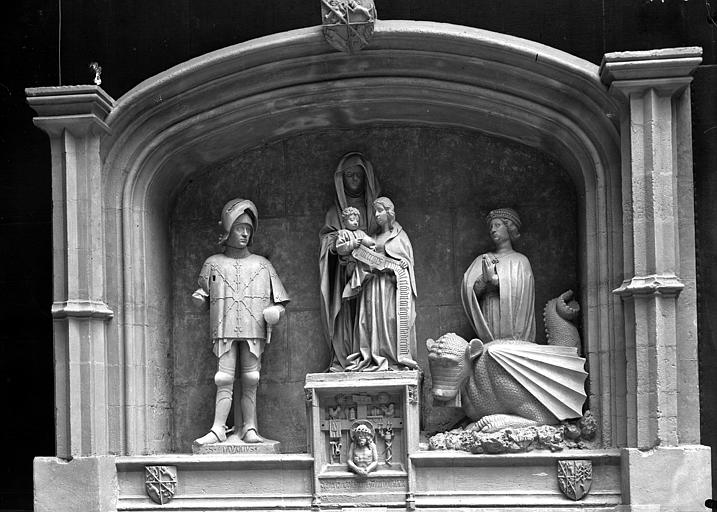

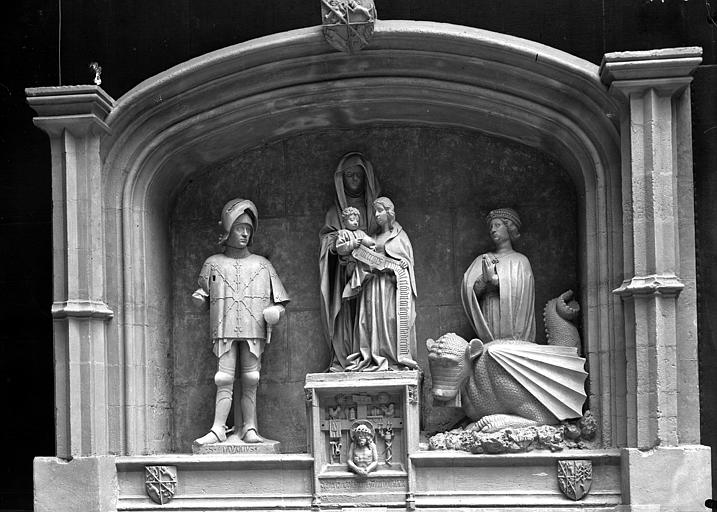

Une œuvre se détache par sa qualité et par l’importance de son commanditaire, le retable dit « de la Tarasque », à Aix en Provence. Il fut érigé, en 1470, à la demande d’Urbain Aygosi, magistrat issu d’une famille consulaire, dans l’église des Grands Carmes. Déplacé et remonté de façon incomplète dans la cathédrale, il représentait, au-dessous du Calvaire, les intercesseurs qui surmontaient la sépulture du fondateur : saint Maurice et sainte Marguerite encadrent sainte Anne trinitaire. Jésus, tenu par Marie, déroule un phylactère dont les paroles célèbrent le donateur15. Nous aimerions savoir les raisons de son choix et l’identité du sculpteur chargé d’exécuter ce beau groupe votif. Les noms de Laurana et d’Audinet Stephani ont successivement été proposés16. Une œuvre se détache par sa qualité et par l’importance de son commanditaire, le retable dit « de la Tarasque », à Aix en Provence. Il fut érigé, en 1470, à la demande d’Urbain Aygosi, magistrat issu d’une famille consulaire, dans l’église des Grands Carmes. Déplacé et remonté de façon incomplète dans la cathédrale, il représentait, au-dessous du Calvaire, les intercesseurs qui surmontaient la sépulture du fondateur : saint Maurice et sainte Marguerite encadrent sainte Anne trinitaire. Jésus, tenu par Marie, déroule un phylactère dont les paroles célèbrent le donateur15. Nous aimerions savoir les raisons de son choix et l’identité du sculpteur chargé d’exécuter ce beau groupe votif. Les noms de Laurana et d’Audinet Stephani ont successivement été proposés16.

Après avoir été proclamée princesse de Marignane en 1518, Louise de Savoie dont l’amour maternel était le caractère dominant, offrit à l’église Saint Nicolas de cette ville un magnifique retable sur le thème de la Sainte Parenté. Malheureusement démembré et repeint, il n’en subsiste que Marie Cléophas et Marie Salomé.

Des œuvres isolées sont d’origine germanique ou flamande, à Ginestas, dans l’Aude17 et dans la région de Saint-Omer18, soit italienne, comme à Beauvais (Musée départemental de l’Oise).

Dans de nombreuses compositions, le livre joue un rôle important. A Carennac (Lot), Marie feuillette un gros volume qui repose, à côté de Jésus, sur les genoux d’Anne. A Marcolès (Cantal) où c’est l’Enfant, porté par Marie qui tourne les pages du livre tenu par les deux mères.

La composition la plus originale est celle que possèdent les Clarisses d’Amiens19. Soucieux d’illustrer les visions de sainte Colette de Corbie, le sculpteur a représenté Anne faisant lire Marie, debout à sa droite, dans un grand livre tenu par un ange. Blotties contre lui, les demi-sœurs de la Vierge, semblables à des poupées, arborent chacune un missel. Il faut remarquer, dans cette œuvre du premier quart du XVIe siècle, l’absence de Jésus. On s’achemine en effet vars la conception qui prévaudra cinquante ans plus tard : Marie ne peut apprendre à lire après avoir enfanté le Sauveur et, malgré les théologiens qui critiquent cet apprentissage, l’art post tridentin répétera, jusque dans la production industrielle du XIXe siècle, le thème de l’Education de la Vierge20. La composition la plus originale est celle que possèdent les Clarisses d’Amiens19. Soucieux d’illustrer les visions de sainte Colette de Corbie, le sculpteur a représenté Anne faisant lire Marie, debout à sa droite, dans un grand livre tenu par un ange. Blotties contre lui, les demi-sœurs de la Vierge, semblables à des poupées, arborent chacune un missel. Il faut remarquer, dans cette œuvre du premier quart du XVIe siècle, l’absence de Jésus. On s’achemine en effet vars la conception qui prévaudra cinquante ans plus tard : Marie ne peut apprendre à lire après avoir enfanté le Sauveur et, malgré les théologiens qui critiquent cet apprentissage, l’art post tridentin répétera, jusque dans la production industrielle du XIXe siècle, le thème de l’Education de la Vierge20.

La sculpture a en effet, comme le vitrail, aimé représenter la descendance d’Anne. A Chavanat (Creuse), telle une Vierge de Miséricorde, elle la domine et la protège sous son ample manteau21. A Notre-Dame-la- Grande de Poitiers, c’est la formule la plus archaïque qui est reprise, Anne tenant fille et petit-fils sur un bras, ce dernier emmailloté comme le seront les nouveau nés de Georges de la Tour22. Aucune vraisemblance n’est recherchée. Tout se passe comme si l’imagier avait copié une statue trinitaire autour de laquelle gravitent les demi-sœurs de Marie, beaucoup plus grandes qu’elle, apprenant à lire à leur progéniture. Le morceau le plus réussi représente les quatre bambins de Marie Cléophas, mi appliqués, mi distraits...

|

Le culte des trois Marie fut très répandu à Bordeaux, où une rue et une porte leur étaient dédiées. Outre le somptueux vitrail de Saint-Michel, de nombreuses sculptures les représentaient, comme l’attestent plusieurs contrats23. Il n’en subsiste que quelques épaves au Musée d’Aquitaine.

|

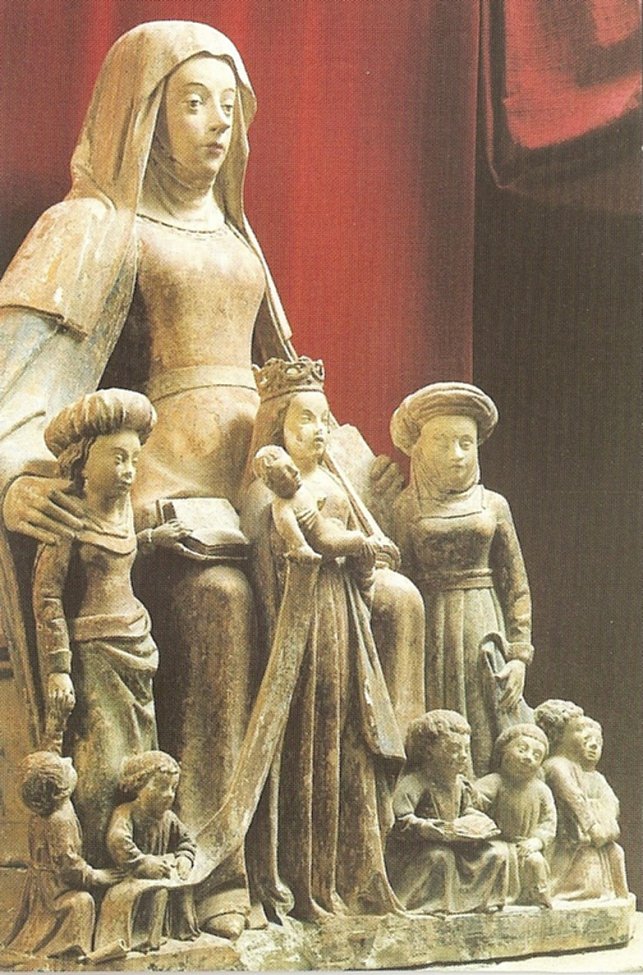

Un précieux témoignage de dévotion privée nous est heureusement parvenu en Anjou. Charlotte de Beauvau, issue d’une famille proche du roi René qui avait authentifié, en 1448, le culte des trois Marie, fit élever dans son château de Montriou une chapelle dédiée, en 1494, aux trois Marie. Elle possède toujours quatre statues en pierre polychrome, remarquablement conservées24. On y perçoit le refus de la représentation si invraisemblable et choquante d’Anne portant la Vierge Mère sur son bras... Le thème prend une tournure logique et respectueuse de la hiérarchie sacrée. Anne, munie d’un livre au riche fermoir, présente Marie enfant. Le livre peut être l’attribut de la sagesse maternelle, sans qu’un apprentissage, inutile, de la lecture soit évoqué. Marie qui a, selon la formule populaire, « la science infuse » est représentée une seconde fois, couronnée, portant le Sauveur bénissant. Puis chacune de ses demi-sœurs, tenant un livre ouvert ou entrouvert, instruisant leurs fils.

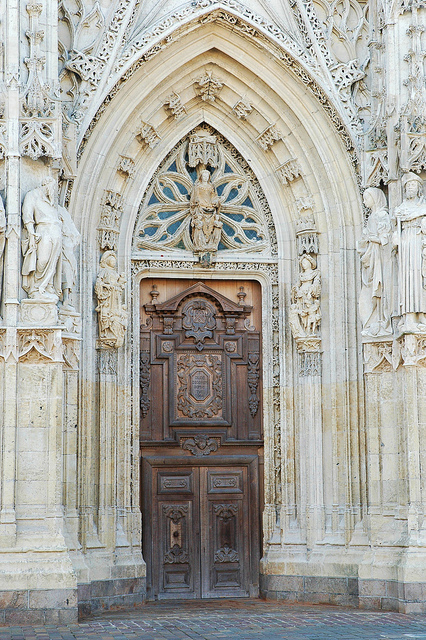

Dans l’art monumental, nous ne connaissons qu’un exemple. Sur les piédroits de la façade de Saint-Vulfran d’Abbeville, les deux Marie et leurs fils encadrent l’Assomption de la Vierge représentée au tympan25.

La France a préféré exclure de la Parenté les six membres masculins. Femmes et enfants composaient à eux seuls «un spectacle touchant, édifiant et charmant, qui éliminait ce qu’un tel sujet avait au fond de choquant»26.

1 Sur la statuaire d’Ecouis, voir L’Art au temps des rois maudits, Paris, Grand Palais, 1998 p.103 et suiv.

2 Joëlle Guidini-Raybaud, « Pictor et veyrerius », Le vitrail en Provence occidentale, XIIe-XVIIe s. Presses Universitaires Paris-Sorbonne. Corpus Vitrearum V, Paris, 2003 et id., « Les vitraux archéologiques de l’ancienne cathédrale d’Apt », Courrier scientifique du Parc Naturel Régional du Lubéron, n°8, 2004.

Cet auteur signale d’autres vitraux consacrés à sainte Anne dans l’église de Caromb (1504), à la cathédrale de Carpentras (1515) et dans l’église de l’Isle sur Sorgue (1521).

3 La gravure de Simon Vostre a été reproduite par Emile Mâle dans L’Art religieux de la fin du moyen âge, op.cit., p.220, fig.17. Elle a inspiré plusieurs œuvres montrant Marie « par transparence » dans le sein d’Anne, notamment le vitrail du serpent d’airain au dessus du maître autel de l’église Notre-Dame à La Ferté Milon, un autre dans l’église Saint Valérien à Chateaudun, une sculpture conservée au Musée des Beaux-Arts de Rouen.

4 Sur cette verrière (côté nord du chœur), voir « Vitraux et boiseries de la cathédrale d’Evreux », Nouvelles de l’Eure, juin 1967. Nous assistons ici à l’inflexion, propre à la France, du culte primitif des trois Marie. Marie, mère de Jésus, est remplacée par Marie-Madeleine qui a débarqué en Provence avec les demi-sœurs de la Vierge, Marthe, Lazare et Maximin. Marie Madeleine s’étant retirée à la Sainte Baume, elle sera remplacée, aux Saintes-Maries-de-la-Mer par la servante égyptienne Sara qui complètera la triade, en faisant office de Vierge noire.

5 Cette verrière orne le côté sud du chœur.

6 Emile Mâle, op.cit.,p.218, note 2 et p.219.

7 Ces vitraux, remontés dans la nouvelle église Sainte Jeanne d’Arc, ont été étudiés par F.Perrot, « Le Vieux Marché de Rouen », Les Amis des monuments rouennais, 1978-1979, p.49-98 et Les vitraux de Haute Normandie. Corpus vitrearum, Paris, 2001, p.399-411. Voir aussi Marie et la « Fête aux Normands », sous la direction de Françoise Thelamon, Université de Rouen, 2011.

8 F.Perrot, op.cit., p.71.

9 Paul Roudié, « Peintres et verriers de Bordeaux à la fin du XVe et au début du XVIe siècle », Bulll.Société Archéologique Bordeaux, 1958, p.122. Outre des textes de commandes sur le thème de la Sainte Parenté, plusieurs sculptures nous sont parvenues : une Marie -

Cléophas (Bordeaux, Musée d'Aquitaine), le soubassement d'un monument funéraire provenant de Génissac(ibid.) et une inscription récupérée rue des Trois Marie : "Ici estoit la porte des Trois Marie qui a été démolie l'an 1728". Voir "Autour des imagiers à la fin du Moyen Âge(1450 - 1540)", Bordeaux, Musée d'Aquitaine, Janvier-Décembre 1981.

10 L’Alsace relève exclusivement du domaine germanique et les artistes actifs à Brou, ou dans le nord de la France, de l’art flamand.

11 Claire-Lise Schwok, Louis Bréa, Arthena, 2005. Signalons des peintures murales dans l’ancienne chapelle des Dominicains de Saint-Flour : Yves Morvan, « Et c’est ainsi qu’Anne est grande... Découverte de peintures murales dans l’église Saint-Vincent de Saint-Flour », Bulletin historique et scientifique de l’Auvergne, t.XCIV, 1998.

12 Charles Sterling, La peinture médiévale à Paris (1300-1500), Paris, 1990, t.I, p.435. Citons aussi des Heures enluminées vers 1435-1440 (Le Mans,BM, ms.0688), des Heures à l’usage de Rome, vers 1450 (Tours,BM, ms.0218), Bréviaire romain à l’usage de Rodez, vers 1472 (Clermont-Ferrand, BM, ms. 0059), et un Recueil de prières, dernier quart du XVe s. (Sens, BM, ms.0039).

13 Emile Mâle, op.cit., p.160. Voir Jean Fouquet, peintre et enlumineur du XVe siècle, sous la direction de François Avril, BNF/Hazan, 2003, cat. n°24-45, avec bibliographie antérieure.

14 Le culte de sainte Anne en Bretagne est tardif (XVIIe siècle), et les sculptures consacrées à Sainte Anne trinitaire relèvent de l’art populaire. L’archaïsme de la formule verticale y est prédominant, ainsi qu’à Honfleur, en Normandie, dans la chapelle Notre-Dame-de Grâce, d’où tant de marins partirent porter en Nouvelle France la renommée de sainte Anne... Pour cette province, voir Dr. Jean Fournée, « Le culte populaire et l’iconographie de sainte Anne en Normandie », Parlers et traditions populaires de Normandie, t.8, fascicule 32 bis, 1976. Notons que les demi sœurs de la Vierge figurent en sculpture dans l’Eure, aux Jonquerets-de-Livet, à Hondouville et au Plessis Sainte-Opportune.

Pour le Lmousin, voir abbé Gabriel Brisset, « Le culte de sainte Anne en Limousin », Bull.Soc.Archeol.Limousin, t.LXXXIV, 1953, et Annie Cloulas-Brousseau, La statuaire de la fin du moyen âge en Limousin, Pulim, 2000.

15 Les inscriptions ont été relevées dans l’Inventaire général des richesses d’art de la France. Provence. Monuments religieux, t.III, Paris, 1898, p.185-186.

16 Th.Müller, Sculpture in the Netherlands, Germany, France, Spain (1400-1500). The Pelican History of Art, 1966, p.135, et J.Baudoin, Les grands imagiers d’Occident, éd. Créer, 1983, p.210-211.

17 Le groupe de Ginestas a été étudié par D.Ternois, Le Maître de la Sainte Anne, La Revue du Louvre, 1962-1, p.1-4, fig.4 et 6.

18 Trésors des églises de l’arrondissement de Saint-Omer, op.cit.,n°68 et 69.

19 Voir le catalogue de l’exposition Beauté et Pauvreté, Centre culturel du Panthéon, 1994, p.129-130.

20 Michèle Ménard, Une histoire des mentalités religieuses aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mille retables de l’ancien diocèse du Mans, Paris, 1980, chap.III, p.345-390.

21 A.Cloulas-Brousseau, op.cit., p.47.

22 A Saint-Exupéry-les-Roches (Corrèze), Anne tient dans ses bras Marie emmaillotée de la même façon, le lange serré par des bandelettes, telle une petite momie.

23 Voir le catalogue de l’exposition Autour des imagiers à la fin du moyen âge. Bordeaux 1450-1540. Musée d’Aquitaine, 1981, p.11, n°34 et 33. Sur la Marie-Cléophas acquise en 1973, voir La Revue du Louvre et des Musées de France, 1976, p.334 et Sculpture médiévale de Bordeaux et du Bordelais, Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 1976, n°239. Une statue de sainte Anne est étudiée, n°245.

24 Voir le catalogue Anjou-Sevilla. Tesoros de Arte, Séville, 1992, p.236-237.

25 H.Zanetacci date ce décor des années 1501-1502, dans Les ateliers picards de sculpteurs à la fin du moyen âge, Paris, 1954, p.118.

26 Emile Mâle, op.cit., p.218. Cependant paraît, en 1529, l’Encomium Trium Mariarum, du Périgourdin Jean Bertaud, illustré d’une gravure où figure la Parenté complète. Seul Joseph, père adoptif, a l’honneur d’être représenté agenouillé près de Jésus, tandis que les époux selon la chair sont relégués derrière un parapet. Mais cette xylographie dont l’inspiration germanique est évidente, est étrangère à l’art français. L’émailleur limousin Colin Nouailher s’est également inspiré d’une gravure germanique dans sa plaque représentant La Lignée de Madame Sainte Anne, datée de 1545. Catalogue 2012, n°9, comme son compatriote Jean II Pénicaud. Le groupe en pierre polychrome conservé dans la collégiale de Bulgnéville (Vosges), provenant de la chapelle Sainte Anne, sur la route de Bulgnéville à Mandres-sur-Vair, est, lui aussi, d’origine étrangère.

|