INTRODUCTION

La première mention d'Anne, mère de la Vierge Marie, apparaît dans le Protévangile de Jacques1. Le récit apocryphe s'ouvre sur la condamnation de Joachim dont les riches offrandes sont refusées car il n'a pas eu de postérité en Israël. Il se retire alors dans le désert pour faire pénitence, tandis que son épouse, Anne, se lamente sur sa stérilité. Et voici qu'un ange du Seigneur se mit devant elle, disant: "Anne, Anne, le Seigneur Dieu a exaucé ta prière. Tu concevras et tu enfanteras, et on parlera de ta postérité dans le monde entier." Joachim reçoit lui aussi la visite d'un ange qui lui annonce : "Joachim, Joachim, le Seigneur Dieu a exaucé ta prière. Descends d'ici. Voici que ta femme Anne a conçu en son sein".

C'est alors que les deux époux, accourant l'un vers l'autre, se rencontrent à l'entrée de Jérusalem, en un lieu identifié avec la Porte Dorée. Ils échangent un baiser, immortalisé par Giotto dans la fresque de l'Arena, à Padoue, et Anne s’écrie : "Moi, la stérile, ai conçu en mon sein". Environ six mois s'accomplirent pour elle, et, le septième mois, Anne enfanta... Et quand les jours furent accomplis, Anne se lava de son impureté, donna le sein à l'enfant et l'appela du nom de Marie.

Marie avait-elle été conçue lors de cette chaste étreinte ? Bien que plusieurs fois réprouvée, notamment par les Dominicains, la croyance au « baiser fécondant » persista jusqu’à ce que le pape Innocent XI la condamne officiellement dans un décret, promulgué en 1677, affirmant que la Mère de Jésus avait été engendrée selon les lois de la nature. Une question fondamentale restait toutefois en suspens : Avait-elle été, dès sa conception, exemptée ou non du péché originel ? Ce débat opposa les théologiens pendant des siècles, de façon parfois violente, jusqu'à la proclamation, en 1854, du dogme de l'Immaculée Conception.

Ces querelles n’ont eu que peu de retentissement sur l’iconographie d'Anne, parfois représentée enceinte de Marie vue « par transparence ». Si le Protévangile laisse clairement supposer qu'elle a enfanté à un âge tardif, grâce à une intervention surnaturelle couronnant de succès les tentatives jusqu'alors infructueuses de son époux Joachim, sa fécondité retrouvée ne s'arrête pas là, selon la Légende Dorée:

"Anne eut, dit-on, trois maris, à savoir: Joachim, Cléophas et Salomé. De son premier mari, c'est à dire de Joachim, elle eut une fille qui était Marie, la mère de J.-C., qu'elle donna en mariage à Joseph. A la mort de Joachim, elle épousa Cléophas, frère de Joseph, et elle en eut une autre fille qu'elle appela Marie comme la première et qu'elle maria par la suite avec Alphée. Marie, cette seconde fille, engendra d'Alphée, son mari, quatre fils qui sont Jacques le Mineur, Joseph le Juste, Simon et Jude. Anne, après la mort de son second mari, en prit un troisième; c'était Salomé, de qui elle engendra une autre fille qu'elle appela encore Marie et qu'elle maria à Zébédée. Or, cette Marie engendra de ce Zébédée deux fils, à savoir, Jacques le Majeur et Jean l'Evangéliste"2.

La famille de sainte Anne avait des ramifications plus étendues encore. "Elle eut une soeur appelée Hismérie. Cette Hismérie donna le jour à Elisabeth et à Eliud. Elisabeth donna le jour à Jean-Baptiste. D'Eliud naquit Eminen, d'Eminen naquit saint Servais, dont le corps est en la ville de Maastricht, sur la Meuse, dans l'évêché de Liège."

C'est, en effet, au coeur de l'Europe que l'illustration de ce récit connaîtra la plus grande diffusion à la fin du XVe siècle, au terme d’une évolution commencée huit cents ans plus tôt3.

Anne et Marie

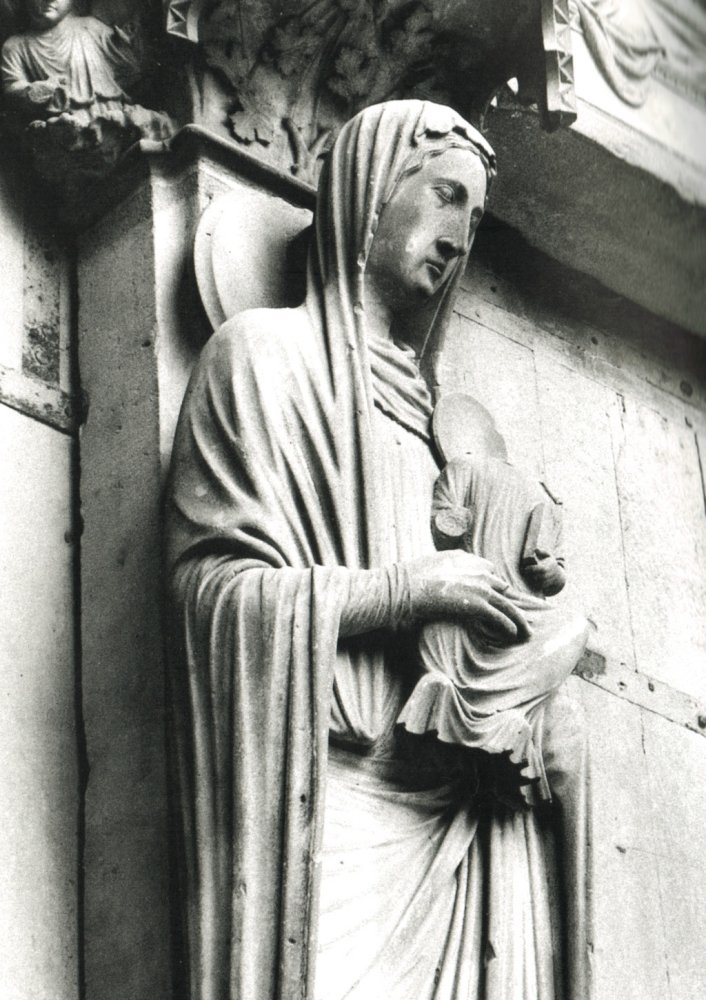

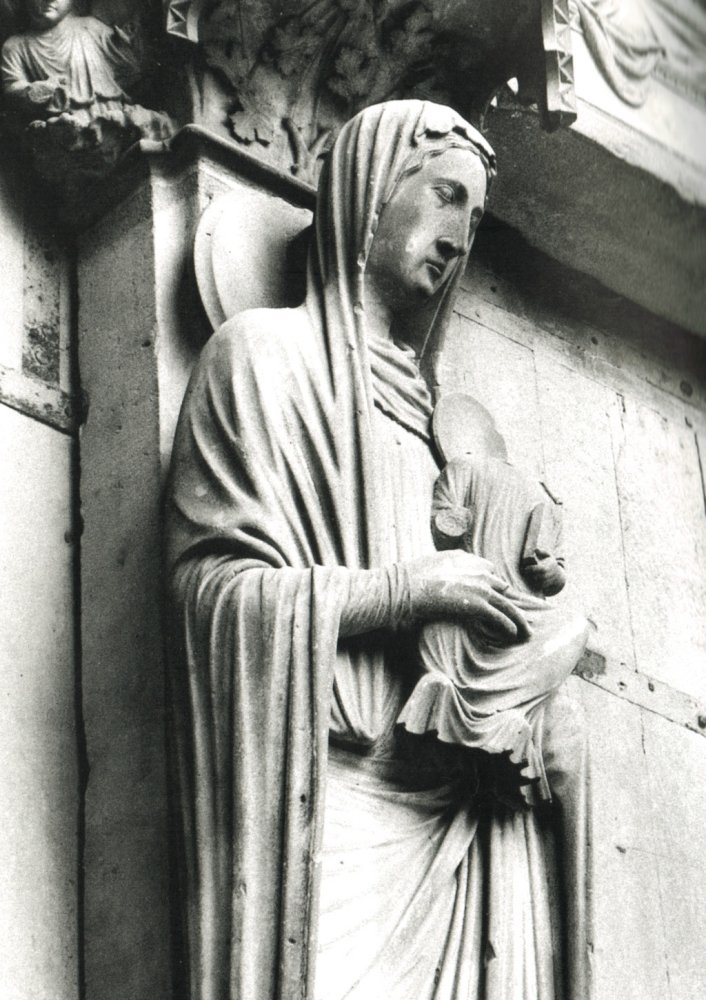

Le culte de sainte Anne célébré, comme celui de la Vierge, tout d’abord en Orient, gagna l’Occident vers le milieu du VIIe siècle. La plus ancienne image, calquée sur la Hodegetria byzantine, est la peinture murale représentant le tre Madri, Anne, Elisabeth et Marie, dans l’église romaine de Santa Maria Antica, aux alentours de 650. Dans une pose hiératique, sainte Anne, telle une icône, présente une mandorle dans laquelle s’inscrit l’image de sa fille. Cette représentation pourrait être confondue avec celle de la Vierge à l’Enfant comme, au XIIIe siècle, la statue de la Mater Matris qui orne le trumeau du portail nord de la cathédrale de Chartres.

Le culte de sainte Anne célébré, comme celui de la Vierge, tout d’abord en Orient, gagna l’Occident vers le milieu du VIIe siècle. La plus ancienne image, calquée sur la Hodegetria byzantine, est la peinture murale représentant le tre Madri, Anne, Elisabeth et Marie, dans l’église romaine de Santa Maria Antica, aux alentours de 650. Dans une pose hiératique, sainte Anne, telle une icône, présente une mandorle dans laquelle s’inscrit l’image de sa fille. Cette représentation pourrait être confondue avec celle de la Vierge à l’Enfant comme, au XIIIe siècle, la statue de la Mater Matris qui orne le trumeau du portail nord de la cathédrale de Chartres.

Cette sculpture, malheureusement mutilée, et le vitrail de la rosace septentrionale célèbrent la présence du chef de la sainte, précieuse relique sauvée, en 1204 du pillage de Constantinople par le comte Louis de Chartres et offerte à la cathédrale4.

Cette sculpture, malheureusement mutilée, et le vitrail de la rosace septentrionale célèbrent la présence du chef de la sainte, précieuse relique sauvée, en 1204 du pillage de Constantinople par le comte Louis de Chartres et offerte à la cathédrale4.

La tradition byzantine est représentée en Italie par la pala attribuée au Maître de saint Martin reproduisant le modèle de la Madone hodegétria et par un panneau de retable d’ Ugolino di Nerio5.

Pour les fidèles, les deux mères dont la fécondité était due à l’intervention divine, incarnaient deux aspects complémentaires de la féminité, l’une très jeune, l’autre très âgée.

Mais, dans ces représentations, Marie était réduite au rôle subalterne d’attribut et la dévotion envers la Mère du Sauveur exigeait que l'on ne séparât pas la Vierge de Jésus. On vit alors apparaître une composition groupant les trois générations.

Grand-mère, Mère et Fils. Premières représentations.

La plus ancienne paraît être la statue monumentale qu’abrite l’église Saint Nicolas de Stralsund, dans le Mecklembourg. Mentionnée dès 1307, et datée de 12606, elle représente Anne telle une jeune femme portant sur le bras gauche sa réplique en miniature, Marie qui tient sur le genou droit l’Enfant Jésus dont les proportions sont normales. La position frontale d’Anne, assise sur un trône, les dimensions réduites de la Vierge placée sur le côté, attestent la toute puissance de la sainte.

La plus ancienne paraît être la statue monumentale qu’abrite l’église Saint Nicolas de Stralsund, dans le Mecklembourg. Mentionnée dès 1307, et datée de 12606, elle représente Anne telle une jeune femme portant sur le bras gauche sa réplique en miniature, Marie qui tient sur le genou droit l’Enfant Jésus dont les proportions sont normales. La position frontale d’Anne, assise sur un trône, les dimensions réduites de la Vierge placée sur le côté, attestent la toute puissance de la sainte.

L’influence de l’art chartrain que devait connaître le sculpteur se manifeste également dans la région Rhin-Meuse, comme l’attestent deux statues du début du XIVe siècle7, offrant des interprétations différentes. La première, plus archaïque, représente Marie tenue, telle une poupée, par sa mère et portant, à son tour, un enfant aux proportions normales. Cette composition disgracieuse n’a pas été répétée par le second

artiste qui a représenté une scène vivante et vraisemblable : Anne, debout, tient de la main droite Marie encore enfant qui, légèrement inclinée, présente Jésus bénissant. Anne a pour attribut le livre préfigurant le rôle d’éducatrice qu’elle jouera pendant des siècles8.

L’influence de l’art chartrain que devait connaître le sculpteur se manifeste également dans la région Rhin-Meuse, comme l’attestent deux statues du début du XIVe siècle7, offrant des interprétations différentes. La première, plus archaïque, représente Marie tenue, telle une poupée, par sa mère et portant, à son tour, un enfant aux proportions normales. Cette composition disgracieuse n’a pas été répétée par le second

artiste qui a représenté une scène vivante et vraisemblable : Anne, debout, tient de la main droite Marie encore enfant qui, légèrement inclinée, présente Jésus bénissant. Anne a pour attribut le livre préfigurant le rôle d’éducatrice qu’elle jouera pendant des siècles8.

1 Protévangile de Jacques, dans Ecrits apocryphes chrétiens, Gallimard, 1997, p.81-86. Sur l’interprétation de cet épisode, voir la remarquable étude de Réjane Gay-Canton, « La Rencontre à la Porte dorée. Image, texte et contexte », dans L’ Immaculée Conception : une croyance avant d’être un dogme, un enjeu social pour la Chrétienté, L’Atelier du Centre de recherches historiques (En ligne), 10//2012.

2 Jacques de Voragine, La Légende Dorée, t.2, Garnier-Flammarion, 1967, p.172-173.

3 Parmi l’abondante bibliographie, citons Beda Kleinschmidt, Die heilige Anna. Iihre Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum. Dusseldorf, 1930, Werner Esser, Die Heilige Sippe. Studien zu einem mittelalterlichen Bildthema in Deutschland und den Nederlande, thèse dactylographiée, Bonn, 1986.Interpreting Cultural Symbols. Saint Anne in Late Medieval Society. Edited by Kathleen Ashley and Pamela Sheingorn, The University of Georgia Press, 1990, Sanctity and Motherhood. Essays on HolyMothers in the Middle Ages. Edited by Anneke B.Mulder Bakker, New-York London, 1995. Denise Laroche-Becker, L’iconographie de sainte Anne (XIVe-XVIes.). Contribution à l’exploration du féminin maternel. Thèse dactylographiée EHESS, 2002. Marlies Buchholz, Anna selbdritt. Bilder einer wirkungsmächtigen Heiligen, Königsten, 2005.

Virginia Nixon,Mary’s Mother. Saint Anne in Late Medieval Europa, The Penn.State University, 2005.

4 Emile Mâle, L’Art religieux du XIIIe siècle en France, Paris, 1948, p.321. Martin Büchsel, Die Skulptur des Querhauses der Kathedrale von Chartres, Berlin, 1995, p.31-32. La rose et la claire-voie du vitrail ont été offertes sous le règne ou la régence de Blanche de Castille (1223-1236). Mâle, Notre-Dame de Chartres, Flammarion, 1994, y dénote l’influence d’émaux apportés de Constantinople. Anja Zeller, op.cit., p.17, mentionne un manuscrit anglais du XIe s. qui représente Anne assise, tenant la petite Marie sur son bras gauche.

5 Vers 1330/1335. Ottawa, Galerie Nationale. Voir Laurence B. Kanter, « Ugolino di Nerio : Sainte Anne et la Vierge enfant », Bulletin Annuel (5) 1981-1982, Ottawa, G. N. Citons aussi un panneau contemporain de Rainieri di Ugolino et une fresque conservée dans l’église Santa Maria del Tiglio à Gravedona, sur les bords du lac de Côme. La représentation de sainte Anne tenant Marie dans ses bras se retrouve dans de nombreuses enluminures du XIVe s. Citons la Legenda aurea de Jacques de Voragine (Beaune, BM), un Missel romain (Avignon, BM) et un Epistolier-Evangéliaire (Reims, BM).

6 Juliane von Fircks, Volkmar Herre, Anna selbdritt. Eine kolossale Stuckplastik der Hochgotik in S.Nikolai zu Stralsund, Stralsund, 1999.

7 La première, provenant de Liège, est à Aix-la-Chapelle. Suermondt-Ludwig Museum Aachen. Europäische Bildwerke vom Mittelalter zum Barock, Cologne, 1977, n°4. La seconde est à Francfort. Voir H.Beck, “Eine frühe rheinisch-maasländische Anna selbdritt-Gruppe im Liebighaus”, Städel-Jahrbuch 8, 1981, p.67-78.

8 Sur sainte Anne éducatrice, voir Pamela Sheingorn,“The Wise Mother”, Gesta, vol.XXXII-1, 1993, p.69-80. Un curieux dessin à la plume sur parchemin du XIVe.s. (Metz, BM), montre Anne, debout, tendant un livre ouvert à Marie, tandis que l’Enfant Jésus, juché sur une chaise, manifeste son intérêt pour l’apprentissage de la lecture. Voir Sainte Anne trinitaire. Une œuvre de l’atelier du maître de Rabenden, Musée d’Unterlinden, Colmar, 1990-1991, p.60, fig.99.