Sainte Anne Trinitaire > L'évolution du thème en Europe du NordL’EVOLUTION DU THEME EN EUROPE DU NORDC’est au cœur de l’Europe que va s’épanouir et se transformer le culte de sainte Anne trinitaire, aboutissant à une dévotion nouvelle envers la Sainte Parenté qui parviendra à rassembler jusqu’à vingt neuf personnes autour de sainte Anne, grâce notamment à la vision de sainte Colette Cette Clarisse d’un couvent de Corbie refusait de prier sainte Anne dont les trois mariages la scandalisaient. Elle ne s’adressait qu’aux saints dont la chasteté était attestée lorsque, par une nuit de l’an 1406, elle vit la mère de Marie, entourée de sa parenté, lui apparaître en l’assurant que trois mariages ne constituaient pas un obstacle à la sainteté... Après avoir fondé seize couvents et peut-être rencontré Jeanne d’Arc à Moulins en 1429, Colette se retira à Gand où elle mourut en 14471. La Vita Sanctae Coletae connut une très grande diffusion et servit d’argument de poids dans la querelle qui s’instaurait, au sein de l’Eglise et de la société, entre partisans et adversaires du mariage ou, a fortiori, du remariage. Joseph, le très chaste époux de la Vierge Marie constituait, selon Jean Wirth, « la ridiculisation de l’institution fondamentale de la parenté humaine, le mariage »2. Luther apporta une réponse à la controverse en épousant une religieuse... « Cette question les touchait tous, passionnait intensément les érudits et les simples gens à un degré tel qu’il est difficile à l’homme d’aujourd’hui de prendre au sérieux le sérieux des hommes de 1520 dans cette affaire »3.

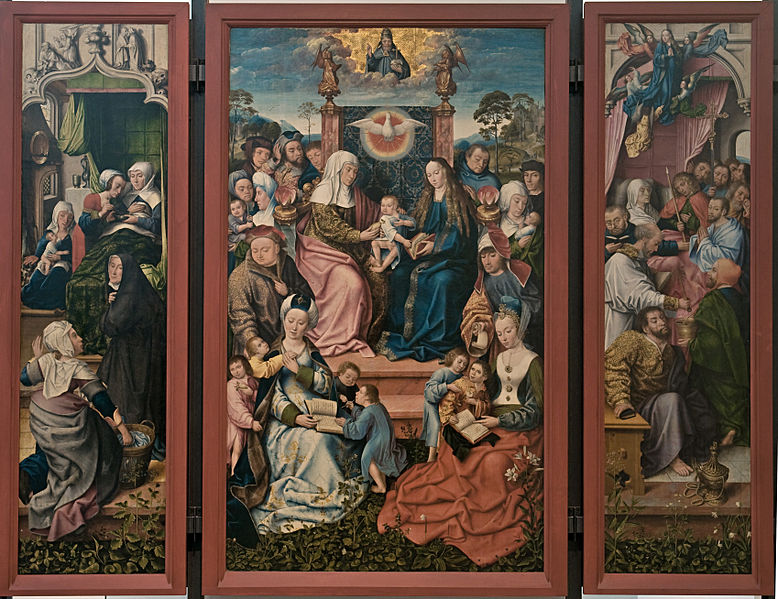

Thème engagé, aux frontières du sacré et du profane, la Sainte Parenté va glisser progressivement vers le portrait de famille, combattue par les théologiens qui rappelaient qu’Anne est, avant tout, la mère de la Vierge et l’aïeule du Christ. Ce rappel à l’ordre fut essentiellement l’œuvre de l’humaniste allemand Johannes Trithemius qui publia, en 1494, à Mayence, son De laudibus sanctissimae matris Annae. La thèse soutenue par Jean Trithème, qui ne dit mot du trinubium, est que sainte Anne est aussi pure que Marie. Elle a conçu et enfanté sans péché et, comme la Vierge, elle a été choisie par Dieu de toute éternité. La gloire de sa fille rejaillit sur elle : « Quels honneurs ne mérite pas ce sein qui a porté l’arche de Dieu, la reine du ciel ! »5. Aussi verrons-nous coexister pendant une centaine d’années, de 1450 à 1550 environ, deux types de représentations illustrant ces interprétations opposées : La Sainte Parenté et l’image de dévotion trinitaire. Une œuvre, exceptionnelle par son ampleur et par son iconographie, concilie le traité de Trithemius et les visions de sainte Colette en faisant de sainte Anne la charnière entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Le retable de sainte Anne du musée de Francfort6C’est à Rumold de Laubach, prieur du couvent des Carmes de Francfort de 1474 à 1496, date de sa mort, que l’humaniste dédia son De laudibus...Protecteur de la confrérie de sainte Anne, le religieux fit bâtir en son honneur une chapelle et, pour la décorer, il commanda à un peintre flamand un polyptyque constitué de seize panneaux peints. Le premier panneau intérieur représente Hismérie, sœur de sainte Anne, assise sur un trône et tenant un livre ouvert. De ses épaules partent deux arbres portant sa descendance : d’une part sa fille Elisabeth et son petit-fils Jean-Baptiste, de l’autre, son fils Eliud et Emiu, fils d’Eliud. Au sommet des deux branches figure saint Servais, fils d’Emiu, portant la crosse épiscopale Cette place d’honneur, accordée au patron de Maastricht, situe le retable dans le contexte dévotionnel de l’Europe du nord.

Sur l’aile droite, les époux, déjà âgés, distribuent des aumônes car, selon l’Evangile du pseudo-Mathieu, ils donnaient un tiers de leurs revenus aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et aux pèlerins mendiants. L’hagiographe omet les offrandes refusées au Temple pour cause de stérilité, l’exil de Joachim au désert, et l’apparition de l’ange lui enjoignant de rentrer à Jérusalem. Le commanditaire préfère montrer l’heureux dénouement : « Comme Joachim offrait un sacrifice au Seigneur, l’ange monta vers le ciel, suivi par l’odeur et la fumée du sacrifice ». Au lieu de figurer la traditionnelle Rencontre à la Porte Dorée, parfois interprétée de façon erronée comme l’instant de la conception miraculeuse de Marie, le retable représente l’intimité du couple réuni dans sa belle demeure. Des domestiques servent à table, tandis qu’un chien ronge un os. Par la fenêtre ouverte, on aperçoit un jardin clos, l’Hortus conclusus, symbole de la virginité de Marie dont on voit la naissance sur le côté. Puis, à l’âge de trois ans, escortée par un ange, elle gravit, sous le regard de ses parents, les marches du Temple. Le polyptyque fermé représente la vision du prophète Elie, à qui la Vierge apparaît dans une nuée au-dessus de la mer, tenant un rameau dont Jésus est le fruit : « Une nuée monta de l’horizon et toute la terre fut bientôt abreuvée de pluie », Rois, XVIII, 42-45. Il s’agit de l’une des plus anciennes représentations de l’Immaculée Conception, selon un texte du XIIIe siècle, cité par Guy de Tervarent : « Par le fait qu’Elie vit une petite nuée s’élever de la mer, Dieu a révélé au prophète qu’une jeune enfant, c'est-à-dire la Vierge Marie, s’étant faite par humilité petite comme cette nuée, naîtrait de la nature humaine pécheresse comme la mer ».

Deux tableaux sont ensuite consacrés à sainte Colette de Corbie. Tandis qu’elle médite dans sa cellule, Anne lui apparaît, suivie de sa descendance. Puis elle est figurée en oraison dans une église, devant un retable sculpté où est représentée la Sainte Parenté. Le ciel s’ouvre et Anne apparaît à la moniale, entourée d’un cortège de saintes et de saints. La mise en abyme, ou procédé du tableau dans le tableau, est reprise et amplifiée dans la scène suivante. Anne, ses trois filles et ses sept petits-fils, se rendent sur le Mont Carmel où les accueillent des religieux. A l’arrière-plan s’ouvre une chapelle où d’autres Carmes se recueillent devant un autel où sont peints les illustres visiteurs. Un volet célèbre les miracles accomplis par Elisée, second Général des Carmes. L’avant-dernier narre une légende qui fit invoquer sainte Anne comme protectrice des femmes en couches. Ayant miraculeusement trouvé une chaîne en or, l’ermite Procope en fit don au roi de Hongrie, à condition qu’il la fasse fondre pour frapper des monnaies à l’effigie de sainte Anne. Le souverain offrit la première à son épouse qui, prise des douleurs de l’enfantement dans une forêt où elle s’était perdue, invoqua la mère de Marie et mit au monde un bel enfant. Le dernier panneau montre Brigitte de Suède dans son oratoire, en train d’écrire sous la dictée d’un ange son fervent Discours angélique adressé à sainte Anne trinitaire trônant dans une gloire céleste : « O, révérende mère Anne, quel précieux trésor tu portas en toi quand Marie qui devait enfanter un Dieu y reposait... » Le pape Sixte IV, qui figure à la place d’honneur sur le retable, inscrivit, en 1481, la fête de sainte Anne au calendrier liturgique rendant Anne désormais omniprésente. On la vénère dans les cathédrales comme dans les oratoires privés, dans les églises paroissiales, les couvents, les cimetières et les chapelles des confréries.

Il est significatif que les Dominicains de Francfort, pourtant opposés à la croyance en l’Immaculée Conception, aient, eux aussi, commandé un triptyque glorifiant sainte Anne et à sa lignée, entre la Naissance et la Mort de Marie. Reconstitué en août 2012, il est également exposé au Musée historique de la ville7. Luther et sainte AnneA Eisleben, aujourd’hui Lutherstadt, dans l’église Saint Pierre et Saint Paul où le futur réformateur fut baptisé le 11 novembre 1483, se trouvait une statue de sainte Anne trinitaire, également présente dans de nombreux sanctuaires de la région où la mère de Marie était parfois associée, comme à Wernigerode, à sainte Barbe, patronne des mineurs Lorsque, en 1492, des filons d’argent furent découverts dans les monts métallifères entraînant la création d’une ville nouvelle au flanc du Schreckenberg, le duc Georges de Saxe décida de la baptiser Annaberg, la montagne d’Anne qui règne sur les régions souterraines et protège ses habitants. Elle devint l’autre patronne des mineurs, non seulement parce qu’elle a porté un joyau en son sein comme l’écrivent les théologiens, mais parce qu’elle est la « Montagne Mère », résurgence de la déesse celtique Ana, ou Dana, surgie des entrailles de la terre, qui donne la vie et accueille les morts. En son honneur est construite une grandiose basilique, commencée en 1499 et consacrée vingt ans plus tard8. Anne y est glorifiée dans un grand nombre de sculptures, toujours accompagnée de Marie et de Jésus, parfois de ses époux et, aussi, des petits hommes surgis des profondeurs de la terre pour l’invoquer. Aussi n’est-il pas étonnant que le jeune Martin Luther, issu d’une famille de mineurs, ait prié celle qui protégeait de la foudre, alors qu’il était pris dans un violent orage : « Sainte Anne, si tu me sauves, je me consacre à toi et je me fais moine ! ». Exaucé, il accomplit son vœu en l’an 1505, et la face de la Chrétienté en fut changée... Mais en 1523, après des années de réflexion qui l’ont conduit à rejeter les légendes relatives à la Vierge, il ose dire dans un sermon : « On a commencé à parler de sainte Anne quand j’étais un garçon de quinze ans ; avant, on ne savait rien d’elle ». En 1530, dans une exhortation au clergé rassemblé à Augsbourg, il qualifie la sainte d’idole (Abgott). Dans les années suivantes, il stigmatise le culte, qu’il juge abusif, rendu à la grand mère de Jésus. Seule certitude : Marie a eu une mère que l’on appelle communément Anne, qui est aussi la tante d’Elisabeth.

Le duc de Saxe fut à l’origine d’un second Annaberg, en Haute Silésie, en adressant à son ami Sigismund von Maltitz, des reliques qu’il avait obtenues, en 1504, du monastère bénédictin de l’Isle Barbe, près de Lyon. Ces reliques, enfermées dans une statue de sainte Anne trinitaire, ne parvinrent, il est vrai, qu’au début du XVIIe siècle, sur le Chelmberg, éminence volcanique qui domine la vaste plaine de l’Oder, où elles suscitèrent un pèlerinage très fréquenté9. Le culte de sainte Anne était enraciné depuis longtemps en Silésie puisqu’une chapelle dans l’église franciscaine d’Opole lui fut consacrée dès 1309 et que plus de cinquante sanctuaires lui furent dédiés au cours du moyen âge. En 1501, le chef de la sainte fut dérobé à la cathédrale de Mayence, et transféré dans le couvent franciscain de Düren, près d’Aix-la-Chapelle. Une bulle du Anéantie par le bombardement du 16 novembre 1944, l’église propose aujourd’hui à la vénération des fidèles une sculpture qui renouvelle l’iconographie de sainte Anne. Non plus protectrice ou dominatrice, elle est agenouillée en contemplation devant Marie qui lui tend son Fils. Malgré les destructions iconoclastes entraînées par la volte-face de Luther, il subsiste encore, des Flandres à la Pologne et de la Norvège à l’Autriche, des centaines de représentations peintes et sculptées qui découragent toute tentative d’inventaire global. Il faudrait que soit imitée l’initiative exemplaire menée dans la province du Brandenburg, pour dresser le catalogue de toutes les œuvres d’art, existantes ou disparues, inspirées par sainte Anne10. Sainte Anne Trinitaire |