Sainte Anne Trinitaire > Ana Trina en EspagneANA TRINA EN ESPAGNELes conditions géographiques, les circonstances historiques, les relations politiques et les échanges économiques expliquent le choix et la diffusion des représentations de sainte Anne dans la péninsule ibérique1. Tandis que la Catalogne et le Levant s’ouvrent à l’Italie, la Castille qui entretient un négoce continu avec les Flandres, en importe œuvres et artistes. Et l’avènement de Charles de Gand, futur Charles Quint et petit-fils de l’Empereur Maximilien d’Autriche, va resserrer les liens avec les pays germaniques. Anne et MarieC’est sur la côte cantabrique que nous trouvons la première représentation de sainte Anne, pas encore trinitaire. Ce haut-relief en pierre de la fin du XIIe siècle, conservé dans la collégiale de Santillana del Mar, provient de l’église primitive. Il revient à B.Kleinschmidtt d’avoir reconnu dans cette sculpture, considérée comme une Vierge en Majesté, la mère de la Vierge coiffée d’une guimpe, portant Marie couronnée, vêtue d’une longue robe et arborant, comme à Chartres, le Livre, symbole de toute science et du Verbe qu’elle enfantera2.

Sur les rivages méditerranéens, à Palma de Majorque où le roi Jaime Ier avait consacré, dès 1239, un sanctuaire à sainte Anne, la chapelle du Palais de la Almudaina possédait un retable peint en 1353 par Ramon Destorrents, interprétant la même iconographie avec un certain archaïsme, selon les canons néo byzantins des peintres italiens (Lisbonne, Museu de Arte Antiga). Son contemporain, Nicolas Falco, a représenté sur le volet gauche du triptyque La Virgen de la leche, Marie lisant, assise sur les genoux de sa mère (Valence, Museo de Bellas Artes). StatuaireIl serait tentant de situer en Galice, terre celte où était vénérée la déesse Dana, l’apparition de sainte Anne trinitaire. La sculpture qui la représente sur le portail du Colegio San Jeronimo à Saint Jacques de Compostelle est de la même facture que l’œuvre de Maître Mathieu au Portico de la Gloria de la basilique. Mais il apparaît que trois siècles les séparent3...C’est, en effet, en 1501 que l’archevêque Alonso III de Fonseca fonda cet établissement pour les étudiants pauvres. Reconstruit au XVIIe siècle à l’emplacement actuel, il a conservé l’ancien portail dominé par Ana trina, à la clé de voûte de l’archivolte. Elle surmonte une représentation de Marie entourée de flammes radiantes, telle « la femme revêtue de soleil » de l’Apocalypse, comme la décrivait, quelques années auparavant Jean de Breitenbach, ardent défenseur de l’Immaculée Conception dont le savant archevêque devait être également partisan4.

Un peu plus au sud, à Astorga, étape importante du pèlerinage, est conservée (Museo de los Caminos) le plus ancien groupe sculpté de la Sacra Generacion, dénomination qui tend à remplacer aujourd’hui celle d’Ana trina ou triple. Assise sur un trône en position frontale, Anne désigne de sa main droite la Vierge et l’Enfant blottis dans son giron. Le hiératisme est atténué par la grâce de Marie, qui pourrait nous conduire à dater cette œuvre de la fin du XIIIe siècle. Le monastère Santo Domingo de Silos, en Vieille Castille, possède un groupe d’une inspiration proche, mais légèrement plus tardif car sainte Anne porte Marie et Jésus sur son genou gauche, rompant ainsi la frontalité. Le livre tenu par l’Enfant situe l’œuvre dans la lignée de Santillana, mais le traitement des plis et le vague sourire esquissé par les trois visages attestent l’influence gothique, peut-être venue de France. Proche par son iconographie, le groupe conservé au Musée de Valladolid reflète, au contraire, l’art des Pays-Bas.

Une sculpture acquise par le Musée des Beaux-Arts de Lyon suit le même schéma. Pour traduire le concept trinitaire, l’Enfant est placé à la jonction des deux corps féminins Les lignes souples et gracieuses contrastent avec la lourdeur un peu fruste des assemblages germaniques et l’on ne retrouve que chez Léonard cette image d’un Enfant issu de deux corps de femmes... Et, cependant, cette dernière sculpture a été attribuée à l’Allemagne du nord-ouest7. Les rapports avec l’art d’outre Rhin sont indéniables, dans le traitement des visages8 comme dans celui des drapés. Dans un groupe d’élus provenant de la cathédrale de Mayence (début XIVe s., Musée diocésain) Ils se répandent dans l’Espagne entière, tel Alejo de Vahia, probablement originaire de la région de Clèves, qui exécuta la majestueuse sainte Anne en noyer polychrome trônant sur sa cathèdre,à la demande du chanoine Antonio Pesebre qui l’offrit, au début du XVIe siècle, à la cathédrale de Palencia10. A Cervera de Pisuerga, dans la même province, une chapelle funéraire consacrée à sainte Anne fut fondée, en 1480, dans l’église Santa Maria par la famille Gutierrez Pérez de Mier. Les donateurs sont agenouillés de part et d’autre d’une Epiphanie peinte par Juan de Flandes, que surmonte un groupe de sainte Anne, non plus vertical, mais groupant les trois personnages en une scène animée. Il en est de même à Requena de Campos, dont sainte Anne est la patronne, dans l’église paroissiale de San Miguel11.

Sainte Anne est fréquemment invoquée pour le repos des âmes, comme l’atteste le somptueux décor sculpté de la cathédrale de Burgos à la fin du XVe siècle. Dans la Capilla Santa Ana, Gil de Siloé, venu d’Anvers, composa un somptueux retable où un gigantesque Arbre de Jessé entoure de ses rameaux la Rencontre à la Porte Dorée12. Le tombeau du fondateur, don Luis de Acuna, est surmonté d’un retable de pierre où le fils de Gil, Diego de Siloé, a représenté côte à côte Anne, Jésus et Marie.

Sainte Anne est également associée à l’art funéraire, dans l’enfeu du tombeau pariétal élevé par Alonso Diez de Lerma dans la chapelle de la Présentation, construite sur le modèle de la précédente.13. Le haut relief réunit autour de Jésus qui tient un fruit et un livre ouvert, Anne et Marie entourées de Joachim et de Joseph. Le choix des deux couples est justifié par la présence, dans cette sépulture familiale, de la mère du fondateur et de sa descendance, comme l’exprime le contrat rédigé en 1553. Cet art se répandit dans les royaumes de Navarre et d’Aragon. Ainsi, la même année Il en est de même sur un haut relief de belle facture, en albâtre polychrome, qui occupe le compartiment central du retable de la chapelle Santa Ana, dans la cathédrale de Huesca14. Dans la chapelle également consacrée à sainte Anne de la cathédrale de Jaca, Marie est reléguée, modestement, à l’arrière plan15. Citons encore le groupe sculpté au centre du retable monumental qui revêt le chevet de l’église Santa Ana, à Fregenal de la Sierra, en Estrémadure16.

Une mention spéciale doit être réservée à Tudela, seconde ville de Navarre. Sainte Anne en fut proclamée la patronne en 1530, mais les œuvres qui la représentent sont antérieures. La première, d’inspiration flamande est conservée dans la chapelle Sainte Anne de l’église de La Magdalena. Elle est familièrement surnommée la Vieja et partage la vénération des fidèles avec le groupe enchâssé dans la somptueuse chapelle baroque de la cathédrale Santa Maria, « drapé dans une robe d’où émergent trois têtes et deux mains »17. Les fêtes qui la célèbrent au mois de juillet durent trois jours et sont déclarées « d’intérêt touristique »...

A Grenade, dernier bastion maure reconquis en 1492, Diego de Pesquera sculpta à une date tardive (1563), pour la chapelle Santa Ana de la cathédrale, un groupe inspiré de l’iconographie primitive mais animé par un souffle venu d’Italie18. Peintures

Un autre disciple de Jacomart, Nicolas Falco, a également représenté sainte Anne arborant le rosaire, tandis que Jésus, blotti dans les bras maternels, joue avec une pomme20. Le Maître de Perea la peint sur la prédelle du retable des Rois Mages (ibid.)

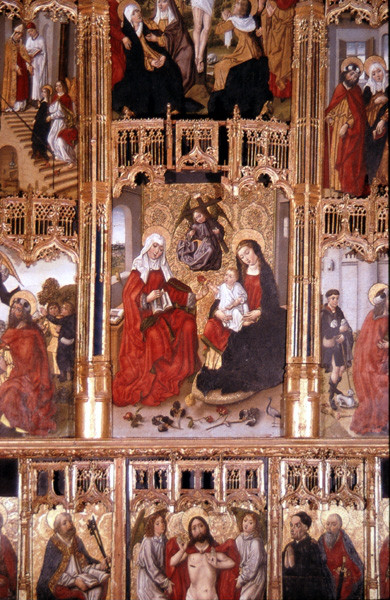

Comme en sculpture, l’influence de l’Europe du nord se manifeste dans les nombreux retables. L’un des plus anciens, provenant de Tardienta, est conservé, malheureusement démembré, à Huesca (Museo diocesano). Le peintre flamand Bernardo de Arras et son associé Pedro Zuera de Huesca en reçurent le paiement en 144923. Anne y domine le groupe vertical, comme dans le triptyque que possède aujourd’hui le château de Perelada24. Son auteur imita dans un style sec et anguleux les modèles flamands en les agrémentant de motifs mudéjars.

Cette formule archaïque sera abandonnée par la suite. Ainsi, à Berlanga de Duero (Soria), le Maître des Luna, présente Anne et la Vierge à l’Enfant assises côte à côte.

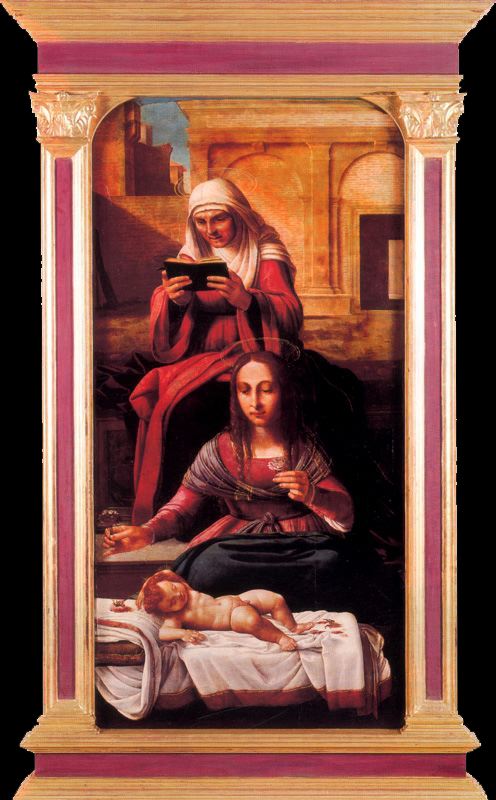

Plus rare, la partie centrale d’un retable, peint vers 1500, représente la vision d’Emerentia sur le Mont Carmel. Le thème et le style sont flamands. Du flanc d’Emerentia endormie, telle Jessé, surgit une tige qui donne une première fleur où éclosent Anne et Marie, puis une deuxième où s’épanouit l’Enfant Jésus portant la croix, signe de salut26. Tout au long du XVIe siècle, la peinture italienne rivalise avec la peinture nordique qui demeurera toujours présente, sous les règnes de Charles Quint et Philippe II. Fernando Yanez de la Almedina qui a séjourné en Italie où il s’est imprégné de l’art de Léonard de Vinci, est actif à Valence entre 1506 et 1526. Pendant cette longue période il peignit à trois reprises Ana trina dans des compositions sensiblement différentes. Le polyptyque de l’église San Nicolas montre, sur fond de ruines antiques, Anne assise sur un parapet, absorbée dans sa lecture. Devant elle, Marie veille sur l’Enfant endormi dans des linges blancs, évoquant son futur linceul. Dans le tableau du Prado, Anne et Elisabeth, aux visages ridés, parcheminés, se tiennent derrière Marie qui regarde Jésus, entièrement nu, à qui Jean-Baptiste tend une fleur. Un pied d’iris symbolise la Passion future. Plus traditionnelle, la composition du Musée des Beaux Arts de Valence montre les deux mères assises côte à côte, contemplées par saint Bernard. La différence d’âge entre Anne et Marie est également accentuée et la nudité de Jésus est voilée par une draperie.

Les peintres néerlandais n’en sont pas moins appréciés, tel Jacob Cornelisz van Ootsanen (1470-1533) qui fit parvenir à Saint-Jacques-de-Compostelle une Sainte Parenté dont la présence en ce lieu est parfaitement justifiée, l’apôtre, représenté en pèlerin, étant, rappelons-le, fils de Marie Salomé et de Zébédée27.

L’art flamand s’exporte jusqu’aux îles Canaries, le commerce du sucre et du vin ayant permis d’acquérir des œuvres de l’un des peintres les plus réputés, Pierre Pourbus le Vieux, qui a représenté Anne et Joachim en prière devant une fleur dont la double tige sort de leurs poitrines. Entre les pétales ouverts s’épanouissent Marie et l’Enfant. Le Père Eternel apparaît entre les nuages pour bénir «le narcisse de Saron, le lis des vallées»28. Sainte Anne Trinitaire |